先钢后镀Low-E玻璃的质量塌陷与行业毒瘤

- 网络

- 浏览

- 2025-08-19 10:35

先钢后镀Low-E玻璃的质量塌陷与行业毒瘤

在建筑玻璃市场,先钢后镀Low-E玻璃以“低价高端”的伪装横行,其背后是难以掩盖的质量塌陷与行业乱象。这种工艺将钢化白玻基片进行二次喷镀,看似简化了流程,实则埋下了一系列先天缺陷,而部分厂家的刻意隐瞒与不正当竞争,更让其成为威胁建筑安全与市场公平的“毒瘤”。

一、先天缺陷:从诞生即注定的质量崩塌

先钢后镀工艺的核心矛盾,在于钢化玻璃与膜层的“先天排斥”。钢化处理会使玻璃表面形成永久应力,微观层面存在无数细微裂纹,这导致后续镀膜时,膜层(多为银、镍铬等金属层)无法与玻璃表面紧密结合,附着力仅为0.5N/mm以下,不足先镀后钢工艺的1/3。这种在低温(≤65℃)镀膜环境中脆弱的结合,直接引发了连锁反应:

• 氧化变色如“快消品”:膜层暴露在空气中48小时内,就会因氧气、水汽侵蚀出现暗斑,3个月内大面积发黄,1年内透光率下降10%-15%。某住宅小区使用该玻璃后,业主发现南向窗玻璃从浅蓝变为灰黄仅用了8个月,室内采光严重受损。

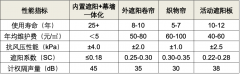

• 划伤如同“纸糊膜”:运输过程中的轻微摩擦、安装时的工具触碰,甚至雨水冲刷携带的沙粒,都能在膜层留下划痕。某写字楼项目验收时,抽检的200块玻璃中,35%存在明显划痕,导致遮阳系数(SC)从0.25升至0.35,节能性能直接腰斩。

• 寿命短到“惊掉下巴”:即便制成中空玻璃,密封环境也无法阻止膜层缓慢氧化。实测数据显示,其平均寿命仅3-8年,是先镀后钢玻璃(25年+)的1/3。上海某商业楼使用10年后,30%的玻璃出现膜层脱落,中空层结露,传热系数(K值)从1.8升至3.0 W/(m²·K),冬季室温骤降4℃,被迫整栋楼更换玻璃,损失超千万元。

二、供应链灾难:补片难、加工难的连锁崩盘

先钢后镀玻璃的质量不稳定性,直接摧毁了其供应链逻辑:

• 补片如同“找替身”:由于镀膜设备简陋(多为小型离线镀膜机),批次色差ΔE>3(国家标准要求≤2.5),同一项目补片时,新玻璃与原有玻璃如同“阴阳脸”。某酒店项目因局部玻璃破损需补片,厂家耗时3个月仍无法调出匹配颜色,最终被迫更换整面幕墙,额外支出200万元。更致命的是,小批量补片(<500㎡)因利润低,厂家常以“设备调试”“原料短缺”为由拒绝,导致工程延期成为常态。

• 加工环节“一碰就碎”:膜层脆弱性使其无法承受深加工。切割时的震动会导致膜层剥落,中空合片时的硅酮胶会腐蚀膜层,甚至钢化后的边角处理都可能引发膜层开裂。某加工厂老板透露:“加工先钢后镀玻璃,报废率高达20%,是普通Low-E的5倍,我们宁愿少接单也不愿惹麻烦。”

这种供应链灾难,最终转化为居高不下的客诉率。行业统计显示,先钢后镀玻璃的客诉率达35%,是先镀后钢产品(5%)的7倍,投诉集中在“色差严重”“膜层脱落”“补片无门”三大类。

三、谎言包装:从“原厂原片”到“高端定制”的骗局

面对致命缺陷,部分厂家却编织了一套“话术体系”:

• “原厂原片”的文字游戏:他们宣称“从钢化到镀膜全在本厂完成,是纯正原厂原片”,刻意混淆“原厂生产”与“工艺合格”的概念。实际上,“原厂”仅代表生产地点集中,无法掩盖工艺本身的膜系易氧化、变色、不能异地生产和二次加工的诸多缺陷。更恶劣的是,部分厂家从外部采购劣质钢化白玻,二次镀膜后冒充“自有生产线产品”,进一步压缩成本,蒙骗客户。

• “高端定制”的皇帝新衣:通过调整镀膜配方,制造出独特的“蓝灰”“浅金”等小众膜色,宣称“为高端项目专属定制”。实则是利用小型设备的不稳定性,故意生产难以复制的颜色,让业主“一旦选用,只能‘超高价’进行续购”。某玻璃厂销售坦言:“我们故意让每批次颜色差一点,客户补片只能找我们,这叫‘粘性’。”导致客户花高价购买的却是低品质产品,损害消费者的合法权益。

四、不正当竞争:用“卡脖子”排挤同行的违法本质

这种“独家膜色”策略,本质是赤裸裸的不正当竞争。部分厂家通过控制膜色配方与生产参数,使其他厂家无法复制。利用低品质产品,形成高价销售和排挤竞争对手的“变相垄断”:

• 技术封锁的“假创新”:他们拒绝公开膜色参数,甚至对设备进行改造,使其生产的膜色无法被行业通用设备复制。某知名玻璃企业技术总监表示:“我们买了同款镀膜机,调试了半年也做不出对方的‘特调蓝’,最后发现他们改了靶材角度,这根本不是技术创新,是恶意设卡。”

• 排挤同行的“暗箭”:当竞争对手报价更低时,这些厂家会以“颜色不匹配”“补片无保障”威胁业主,暗示“换厂家就会出现幕墙花脸”。这种行为违反了《反不正当竞争法》第十二条,构成“利用技术手段妨碍其他经营者正常经营”;也违反了《反垄断法》第二十二条,属于“滥用相对优势地位”。

五、法律与标准的双重否定

从合规性看,先钢后镀玻璃早已触碰红线:

• 违反强制标准:GB 11944-2012《中空玻璃》要求膜层耐久性需通过500小时湿热测试(无脱落、变色),而先钢后镀玻璃测试300小时即出现明显腐蚀;GB 55015-2021要求建筑外围护结构寿命≥25年,其3-8年的寿命根本无法达标。

• 法律风险密布:厂家隐瞒缺陷的行为构成欺诈,根据《消费者权益保护法》第五十五条,需承担“退一赔三”责任;因质量问题导致建筑节能不达标,开发商可能面临行政处罚,如深圳某项目因使用该玻璃被责令整改,罚款50万元。

揭开伪装,先钢后镀Low-E玻璃不过是“以次充好”、“抬价陷阱”与“垄断工具”的结合体。行业需要的是对工艺缺陷的正视,对不正当竞争的打击,而非让这种“毒瘤”继续侵蚀建筑安全与市场公平。

本文地址:http://www.quanqiujiancai.com/xinwen/82.html

持续赋能连锁店|老赖不赖创业者学堂培训第74期,圆满结束!资讯1

持续赋能连锁店|老赖不赖创业者学堂培训第74期,圆满结束!资讯1 新店开业 | 贵州威宁意博门窗高性能门窗生活馆开业活动圆满成功资讯2

新店开业 | 贵州威宁意博门窗高性能门窗生活馆开业活动圆满成功资讯2 朗盛门窗2024年全国招商盛宴,风口之下带你赢战市场!资讯3

朗盛门窗2024年全国招商盛宴,风口之下带你赢战市场!资讯3- 资讯享裕安门窗新商&AI同城获客特训营第二季圆满成功

- 资讯门窗检修不用愁|老赖不赖主动回访服务,安全!安心!省心!

- 资讯品牌 | 高层门窗 《最家拍档》第二季 第一期 宜宾

- 资讯北京家居展:精准对接全品类买家,共筑产业合作新生态

- 资讯持续赋能连锁店|老赖不赖创业者学堂培训第74期,圆满结束!

- 资讯46.84亿、37.77亿、8.18亿!东鹏、建霖、汉宇发布三季度报告

- 材料防火板的规格

- 资讯2024罗兰西尼年度战略新品发布会圆满成功

- 资讯新店开业 | 贵州威宁意博门窗高性能门窗生活馆开业活动圆满成功

- 资讯共绘绿色未来——中国实木地板联盟2024年度工作交流会在湖州圆满举办